红梅杏儿熟了

马卫民

2020年6月下旬,一个晴朗的上午,我联系了史店乡的杨生礼书记,准备坐他的车去红梅杏基地看看。几年来,我一直牵挂着这片火热的土地。对于史店乡田拐村这个万亩红梅杏基地,我已经非常熟悉了。记得第一次去是2017年的春天,正是红梅杏花开放的时刻,站在山巅,极目远眺,一树树杏花开得轰轰烈烈,气势恢宏。

由于临时有其他的事,杨生礼书记委托田拐村第一书记虎平陪我去山上。小虎书记和我一起漫步在杏林之中,抬眼仰望,漫山遍野的红梅杏像一群即将出嫁的少女,红扑扑的脸蛋上激情昂扬。6月下旬,正是红梅杏将熟的时节,当然也有早熟的杏子,风一吹,就落在树下松软的泥土里,随便擦擦,放进嘴里,甘甜爽口,味道美极了。

第一次来田拐村,我写了一篇《红梅杏花开》的纪实散文,曾获得中卫市“扶贫故事征文”一等奖。

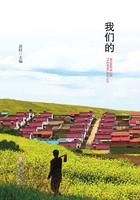

牌路山东麓,有一个名不见经传的小村,叫田拐村。村子不大不小, 843户,3000多口人。田拐村村部位于双涝子自然村。这是一个刚刚改造过的小村庄,新建的红色砖瓦房,矗立在阳光充足的山坡上,高低起伏,错落有致。

我问村子里一个姓田的老人村子为什么叫双涝子,老人含糊其辞地告诉我村子以前有两个盛集雨水的涝坝,所以就叫双涝子。

双涝子是一个只有几百口人的自然村。十几年前,我来过这个村子,村貌很差。村子里有许多游手好闲的小青年,不读书也不种地,成天在村子里晃荡,游手好闲的,他们好像已经完全习惯了眼前的一切。长期的贫困能够轻而易举地摧毁一些人的生活意志,让他们安于现状。没有吃穿,就等着政府救济。

坐在田成岐老人家大房的热炕上,浑身热流涌动。春日的暖阳透过硕大的玻璃窗,把整个房间照得暖洋洋的。炕桌上的盖碗茶散发出一股沁人心脾的清香。我和老人慢慢地聊着村子里的一些往事。老人虽然快70岁了,精神矍铄,谈兴十足,脸上的笑意如春花一样灿烂。

田成岐老人家的院落位于村子的高处,在这里能够看到整个村庄的面貌。阳光下的双涝子像一个脱胎换骨的新人,屹立在我的眼前,西装革履,底气十足。眼前的一切恍若梦境。午饭时分,家家户户的屋顶上炊烟缭绕,饭菜的香味在村庄弥漫。园子里的杏树、梨树的枝头已是硕果累累。孩子们像小鸟一样,在新修的水泥巷道里蹦蹦跳跳,鸡鸣狗叫的声音此起彼伏,不绝于耳。在这个阳光灿烂的日子里,村庄的所有事物格外生动,格外活泼。生活的滋味像一杯陈年老酒,浓郁而醇厚。经历了昔日的苦痛,村庄的人们如释重负,美好的蓝图正在一天天绘制。为了这一天,村子里的人们已经做了十几年的准 备。

时间的确能够改变一切。没有彻骨的痛楚,就不会有穷则思变的信心和决心。

在史店乡田拐村25.8平方公里的土地上,有9个自然村,它们像9个难兄难弟一样,谁也不比谁好多少。恶劣的生存环境让生活在这里的人捉襟见肘,朝不保夕。

世界就像一个广场,如果你只知道左右,而忘了站在高处张望,是很难找到方向的。只有敢于向当下的困境挑战,才有可能走出一条柳暗花明的道路。为此,史店乡党委、政府审时度势,依据田拐村的地形地貌和现状,作出了一个前所未有的决定,将田拐村的万亩山坡地退耕还林,种上红梅杏。

起初,村子里的老百姓并不理解,也不支持。他们的理由很简单,失去了土地今后的日子怎么过?自古以来,土地就是农民的命根子,没有了土地的农民靠什么养家糊口呢?蓝图与现实之间的反差的确存在,这些问题无法回避,只有积极面对,方能化解。

自古好事多磨。为了这个项目能顺利推进,分管领导多次调研,反复论证,苦口婆心地做群众的思想工作。

对于习惯了扛锄头、握锹把的农民,习惯了日出而作日落而息的农民,土地是他们的希望和未来,即便是这样一个十年九旱的地方。只有与土地相依为命,他们的内心才会踏实安稳。

一下子退出万亩山地,对于惜土如金的农民来说,无异于割他们身上的肉,当时的境况可想而知。乡上的干部为此作出了常人难以想象的努力。为了推进项目,他们不辞辛劳,废寝忘食。

精诚所至,金石为开。经过反反复复的晓之以理,最先开窍的是村子里的青年一代,他们渴望着能够尽快逃离这片贫瘠的土地。外面的世界充满了诱惑,或许对他们而言,离开土地才有出路。

经过大半年的多管齐下,第一批红梅杏终于落户田拐村的山坡梁峁,近6000亩的杏树在春风里生根。为了保证成活率,林业、水利、农业、扶贫等相关单位,与乡村干部群众一道起早贪黑,一条蜿蜒的水泥硬化路通向山顶,三座蓄水池修在高坡之上。第二年又有3000多亩红梅杏站立在群山的怀抱之中。

离开土地的年轻人,像候鸟一样,飞往村庄以外的各个地方,有的开饭馆、有的跑长途,有的上新疆、有的下广州,几年光景,家家户户的收入直线上升,生活发生了翻天覆地的变化。一栋栋新居拔地而起,一辆辆小车开进了村庄,有了钱,日子过得越来越滋润了。有的人甚至在县城买了房,把老人和孩子接到了城里。

站在田拐村万亩红梅杏基地的观光台上,内心波澜起伏,感慨万千。万亩红梅杏齐刷刷地站在太阳底下,枝头的杏花安静地开着,一朵挨着一朵。当然,我们并不急着让眼下的一切给予生活所有的答案。但是,我还是坚信未来的田拐村一定会层林尽染,万山红遍。田拐村的红梅杏一定会为你站出一种春天的气象,一点一点靠近你。是的,只要你肯等一等,生活的美好总会在不经意的时候,盛装莅临。

将近三年的时间,红梅杏种植,杏树挂果,草木茂盛。最值得一提的是,红梅杏种植基地产生的生态效益无法估量,一棵棵挨挨挤挤的杏树,让昔日光秃秃的山坡披上了绿装。

在红梅杏种植基地,我碰巧遇见我的堂妹夫田风明,这些年,堂妹夫妇一直在甘肃酒泉开饭馆,挣了一点钱,在县城买了商品房,做点小生意,日子过得还不错。

堂妹夫的家就在田拐村双涝子,2020年他回到自己的家乡,承包了1000多亩红梅杏,目前,他和另一个合伙人已经投资了十几万,对原来的供水系统做了维修和养护。我问他:“投资这么多钱,能收回来吗?”他告诉我:“大哥,说实话,我的心里至今也没底,但是,我还是想闯一闯。这是我的家乡,我还年轻,即便是交了学费,我也不后悔。”

堂妹夫的话,突然让我想起一位名人曾经说过的一句话,大致意思是,世界上真正的英雄主义,就是认清生活的艰难之后,依然热爱生 活。

我很佩服他的勇气,凡事都应该闯一闯,这是年轻人的长处,他们最大的资本就是年轻。他想做的事,他可以甩开膀子加油干,他不会像我们这般年龄的人,做事瞻前顾后,患得患失。我鼓励他好好干,说不定哪天理想就实现了!

第一书记虎平也给他加油打气。

在杏林里,我们边走边谈,脚踩在绵软的土地上。我给堂妹夫建议:“杏树下的土地不错,你们可以考虑种点紫花苜蓿或其他牧草,再养几头牛或几只羊,可以走多管齐下、多种经营的路子。”虎平书记也随声附和,说这个建议不错。

天气特别好,尽管是盛夏,山上的气温凉爽宜人。蓝蓝的天空飘着像棉絮一样的白云,灿烂的阳光透过杏林的空隙,照得大地兴致勃勃,林子里不时出现一些羽毛鲜亮的山鸡,它们扇着翅膀,从一个地方飞到另一个地方。林子大了什么鸟儿都有,有好多鸟儿我叫不出名字,问身边的人,他们也和我一样一无所知。有了树林和草原,就有了各种飞禽走兽,道理很简单,物竞天择,适者生存。

近几年,田拐村在美丽乡村建设方面,力度特别大,村道都被硬化,巷道两侧种了不少的花草树木,特别是那些迎风而立的金叶榆,黄灿灿的树叶在阳光里闪着金子般的光芒。村民的房子一家比一家阔气、一家比一家豪华,这种场景让人无法想象田拐村曾经是一个贫困村。

在田拐村村部,各种健身器材齐全,一个标准化的篮球场为村民提供了方便的活动场地,村子里有医务室、党员活动室、为民服务中心,甚至还有一个村史展览馆。在展览馆里,村支书杨彦俊给我详细介绍了田拐村的过去、现在以及未来。并且,还给我讲了田拐村的“四大产业”:红梅杏、劳务输出、交通运输和种草养畜。说实话,我对海原各个地方的情况还是比较熟悉的,哪个区域适合种什么,适合搞什么产业,心里比较明白。我顺便告诉杨彦俊书记,田拐村还是要在红梅杏上做文章,一定要做大做强,至于劳务输出、交通运输以及种草养畜,这些都是大同小异,海原县各个村都在做,而且都做得很好。看着一幅幅新旧对比的照片、一件件村民手工制作的小物件、新时代涌现出的一个个模范人物,我的内心无比欣喜,这是一个多么好的时代啊!

在虎平的办公室里,我见到了田拐村村主任马德国,他口口声声叫我老师,我确实记不起这个曾经的学生。看着我疑惑的表情,马德国告诉我,他是海原县回民中学毕业的,我给他教过一段时间的英语。时间真的如流水,离开学校都20多年了,有好多事,随着时间的流逝而烟消云散。在感叹岁月蹉跎的同时,我知道这个学生如今已是村子里的致富带头人,养了100多头肉牛。马德国说他的书没念好,心里一直遗憾。我笑着说:“你的牛养得好,日子过得也好,这就行了,人的一生,各有各的路要走,没有必要耿耿于怀已经过去的事情。”

在田拐村,一提起第一书记虎平,老百姓的言语中都是赞叹。每每说起田拐村的事情,年轻的第一书记就滔滔不绝,对村里的人和事他早已了然于胸,谁家养了几只羊,谁家养了几头牛,谁家的孩子考上了重点大学,谁家的男人跑长途,谁家种了几亩洋芋,谁家种了几亩油菜,这些家长里短的事情,在虎平的心里明镜似的,一目了然。

虎平刚过而立之年,正是干事创业的黄金期。2017年9月,虎平受党组织委派,从海原县委组织部到田拐村担任第一书记,在这个岗位上一干就是3年。刚到田拐村,虎平也迷茫过,他有干事的劲头,但缺乏农村工作的经验。面对杂乱无章的村级工作,一切都需要从头做起,一切都需要从零开始。脱贫攻坚责任重大,虎平的心里有一块沉重的石头,压得他气喘吁吁。田拐村的老百姓憨厚朴实,他们对这个年轻的第一书记寄予厚望,从生活到工作都给予极大的关怀。每逢谁家过大事,第一书记都是座上客。

时间的确能够改变一切。驻村的岁月让虎平学到不少东西,田拐村的父老乡亲潜移默化地影响着这个年轻的书记。3年来,虎平已经适应了这里的一切,田拐村已经成了他永远也无法忘记的地方。驻村期间,虎平心系百姓冷暖,关心贫困户的生产生活。虎平家在同心,平日一直住在村部一间十几平方米的办公室里,在这间办公兼住宿的小屋子里,他不断地学习、思考,不断地谋划田拐村的发展和未来。

人的成长就是战胜自己不成熟的过去。

有付出,就一定有回报;有耕耘,就一定有收获。这是亘古不变的真理。

2019年5月,虎平被评为自治区扶贫帮扶先进个人,受到自治区扶贫开发领导小组的表彰奖励。

荣誉来之不易,成绩实属难得。

在走访村民的过程中。虎平一直陪着我,刚开始,他称呼我“老领导”,我纠正道:“我不是什么领导,你的这个称呼让我很不自在,你还是叫我马老师吧。”

这些年,我喜欢到老百姓当中,了解脱贫攻坚的各种情况,每到一个地方,都能遇到曾经教过的学生,他们称呼我老师,让我倍感亲切,我已经习惯了这样的称呼,其他的早已不顺耳了。有人说:“到了耳顺之年,听别人的言语便可以判断是非真假。”

每到一户村民家里,老百姓都认识虎平,他们一口一声“虎书记”。我问他们:“你们熟悉吗?”他们就笑着说:“太熟了,熟得米汤气呢。”我懂海原这句方言,“熟得米汤气”就是非常非常熟悉,熟透了的意思。

走进村民田玉福家时,临近吃午饭,男主人不在家,听说在外面做生意,专门从事货车买卖,就是老百姓说的“放大车”,也就是做按揭销售大车。这些年跑长途运输的人越来越多,很多人都做这门生意,我有个表弟也在做,生意做得红红火火。

田玉福家有一棵高大的杏树,树上结满了杏子,这棵树看起来有些老,老树新枝,枝条上的杏子结得密密麻麻。女主人说:“这是本地的‘六月黄’,不是红梅杏。树上的杏子大半熟了。”田玉福的妻子边说边找来一根棍子,从树上给我们打杏子,随着噼噼啪啪的敲打声,树上的杏子像雨点一样落在园子里的草坪上,杏子又大又甜,味道好极了。我忍不住拍了视频,发到朋友圈,有朋友开玩笑说:“你是又采风又采杏。”园子里种了好多蔬菜,有辣椒、西红柿、茄子、黄瓜、豆角,还有韭菜和白菜,整个园子就是一个大菜圃。这种田园风光是我非常喜爱的。不得不说,这家人的生活已经算得上是小康了,特别是几间红砖红瓦的房子,盖得很气派,硕大的玻璃窗在夏日的阳光里闪闪发光,屋子里的装修也很有特色,即便是在县城,也毫不逊色。我情不自禁地夸赞了几句,女主人笑颜如花,并且一再邀请我们在她家吃午饭。我们推辞了主人家的盛情,离开的时候,我看见大门外的空地上种了几垄薄膜玉米、几行土豆,玉米长得半人高,绿油油的叶子随风荡漾,土豆正在扬花,紫色的花儿开得极其内敛,一副羞答答的样子。

中午,我和虎平在堂妹夫家吃了午饭。说起来是亲戚,但平时都各忙各的事情,走动得少。在田拐村,好多人都能攀上亲戚。“亲苦子蔓的根,扯着扯着,就扯成了亲戚。”

在田拐村,我又一次来到田玉林的“花儿农庄”,田玉林是田拐村比较有名气的一位“花儿”歌手,“花儿”唱得不错。在田玉林家里,我碰巧遇见中卫云舟技能培训学校的刘玲老师,她正在给田拐村的一些妇女上课。据了解,这里正在进行“海原县2020年贫困劳动力职业技能育婴员(五级)”培训,学员大多是田拐村的村民,也有其他村子的, 40多个学员,培训20天,学员每人每天补助40元,这是2020年海原县就业创业和人才服务局的一个培训项目。

我随即走访了几个学员,她们对这次培训很重视,大家学习的兴趣都很大。其中一个叫马哈治的小媳妇告诉我:“我的几个孩子都是糊里糊涂养大的,没想到带孩子还有这么多的学问。学到的这些,只能用到别的孩子身上,或者将来带孙子的时候也能用上。”

刘玲老师告诉我:“这期培训班主要是培养月嫂,月嫂这个职业市场需求量很大,收入每月七八千元,这是一个阳光产业,我尽力推荐她们到银川或其他城市就业。”

在培训教室里,我看见许多“洋娃娃”静悄悄地躺在桌子上,也有被人抱在怀里的,刘老师认真地讲解抱孩子、喂奶以及其他育儿知识,学员们听得很认真,不懂的地方,随时向老师提问。

田玉林不在家,听说到外面跑演出的事情。在一间小屋里,我看到田玉林的“快手”直播现场,设备很简陋,主要是两部手机,对于“快手”这种时髦玩意,我知道得不多。

田玉林的园子里种了好多花,有牡丹、芍药、山丹花、马兰花、月季、大丽花、格桑花,还有好多我叫不出名字的花。

“花儿农庄”鲜花盛开,五彩斑斓,在这里看花开花落,听田玉林唱一首家乡的“花儿”,吃几盘海原特色农家饭,的确是一种不错的选 择。

6月,是海原县最好的季节,云淡风轻,漫步在田拐村的大地上,心情格外舒畅。

离开田拐村时,虎平一再邀请我:“过几天,我们准备搞一个红梅杏采摘节,到时候您一定要来。”

我笑着说:“该来的时候我一定来,该来的地方我一定来。”